喜歌劇「こうもり」は、ウィーンを舞台に、酒と音楽をこよなく愛し、舞踏会と聞けば胸を躍らせる登場人物たちの姿が描かれます。この作品を通じて、ウィーンの人々が酒、音楽、踊りをどれほど愛しているかを垣間見ることができます。

ここでは、現在まで受け継がれているウィーンの文化を象徴する、舞踏会とホイリゲについてご紹介します。

舞踏会――「ワルツの都」ウィーンの伝統

ウィーンは「会議は踊る、されど進まず」の風刺で知られるウィーン会議の時代から、舞踏会の都として名を馳せてきました。ヨハン・シュトラウスⅡ世が活躍した19世紀には、法律家協会や医師会、技術者協会などの団体が催す公開舞踏会が頻繁に開かれ、新作ワルツの依頼のほとんどはヨハンのもとに舞い込んでいました。

現在でも、ウィーンでは年間450以上の舞踏会が開催されており、ホーフブルク王宮は特にその中心地として知られています。伝統的な王宮の舞踏会を彩るのは、やはりヨハン・シュトラウスの音楽。中でも、喜歌劇『こうもり』の音楽をヨハン自身がダンス用に編曲した「こうもりのカドリーユ」は、人気の高い演目の一つです。

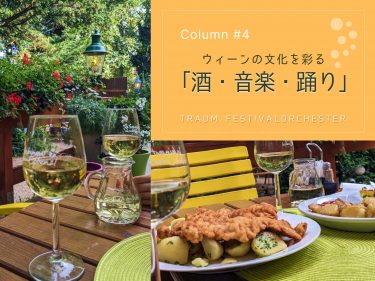

ホイリゲ――庶民に愛されるワイン酒場

舞踏会のような上流階級の娯楽もさることながら、ウィーンの庶民に愛されているのが「ホイリゲ」と呼ばれるワイン酒場です。ホイリゲは、グリンツィングやヴァッハウなど、ウィーン郊外のブドウ畑が広がる地域にあり、新酒のワインとともに生演奏の音楽を楽しむ場として親しまれています。

ホイリゲで演奏される「シュランメル音楽」は、ヨハン・シュトラウスⅡ世と同時代を生きたヴァイオリニストのシュランメル兄弟によって発展しました。彼らがホイリゲで演奏した民俗風の音楽は瞬く間に人気を博し、クラシック音楽家のブラームスやヨハン・シュトラウスⅡ世、さらには皇帝フランツ・ヨーゼフⅠ世といった上流階級の人々にも愛されました。

現在ではシュランメル兄弟が演奏した楽曲やそれに類似する楽曲が「シュランメル音楽」と呼ばれ、ホイリゲを彩り続けています。

「こうもり」に描かれる階級を超えた文化の融合

「こうもり」第2幕の舞踏会シーンは、公爵であるオルロフスキーの豪邸で催される舞踏会でありながら、上流階級の人々だけでなく、女中や刑務所長といった異なる階級の人物たちが集っています。この舞踏会の中で甘美な音楽にのせて「いつまでも仲良くいよう」と歌われるシーンには、シュランメル音楽のような民俗風の魅力が宿っており、誰もが酒と音楽に陶酔する姿が描かれます。

このシーンは、階級社会が崩れ始めた当時の状況を反映しながら、現代ウィーンの文化――階級社会がなくなり、誰もが酒と音楽、踊りを愛する姿――へとつながっています。